PENSANDO DRAMATURGIAS CUIR 2

2025

Laboratorio de Acción 2025:

Curaduría, seguimiento de proyectos y coordinación:

→ Luis Garay

Jurado de selección de proyectos 2025:

→ Santiago Villanueva, Florencia Rodríguez Gil, Florencia Vecino y Luis Garay

Profesores y clases magistrales invitadxs:

→ Wesleigh Gates (UCLA Universidad de California) “Dramaturgias Trans-alineadas”; Santiago Garcia Navarro “Proposiciones de Lygia Clark 2”; Antony Cayaneles “El deseo sin identidad en Lacan”

Otros Invitadxs:

→ Fernanda Laguna y Marcela Sinclair

Sede:

→ NOS EN VERA + Online

Links

https://www.instagram.com/nos.envera/

https://www.argentinaperformanceart.com/post/entrevista-dominique-melhem-nos-en-vera

ARTISTAS SELECCIONADOS

Adriana Cubides (Colombia) – modalidad remota

Alejandro Penagos (Colombia) – modalidad remota (@alejandropenagos_)

Camilo Polotto (@camilopolotto)

Grupo Mexa (Brasil) : Anita Silvia, Daniela Calvino, Alirio, Luzco y Dudu Quintanilha (Brasil y Alemania) – modalidad remota (@grupomexa)

Dana Ferrari y Tobibi (@danaferrariperformance / @tobibi)

Dominique Melhem (@dominiquemelhem)

Juan Ekekos (@juanekekos)

Laila Meliz (@lailameliz)

Pablo Houdin (@pablohoudin)

Patricio Ruiz y Lulix Dragona (@patricioruizartist / @lulixdragona)

Quillen Mut (@quillenmut)

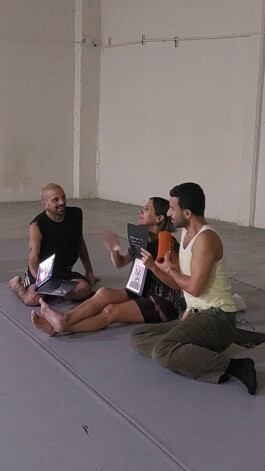

ENFOQUE DE TRABAJO COLECTIVO

Los ejes propuestos funcionan como puntos de partida para una experimentación colectiva que se despliega a través de la observación atenta, el debate y el análisis situado de los procesos de lxs participantes. El laboratorio se organiza en formato de clínica expandida, donde cada encuentro se convierte en una instancia para tensionar conceptos, compartir materiales y acompañar el desarrollo de proyectos ajenos, como forma de desbordar los propios. Mediante una escucha crítica y generosa, se ensayan modos de leer lo que emerge, intervenir lo que se repite y formular preguntas que abran posibles en lugar de definir soluciones.

El objetivo no es aplicar una teoría a las prácticas, sino permitir que las prácticas mismas afecten las categorías con las cuales se piensa. En este sentido, la curaduría se vuelve una composición en presente.

¿Dramaturgia Cuir?

Se propone la idea de una dramaturgia cuir como una pregunta en proceso. Basándose en investigaciones sobre Negatividad Cuir —corriente psicoanalítica desarrollada mayormente por feministas de orientación lacaniana como Alenka Zupančič— se indaga cómo pueden hoy la danza, el teatro postdramático y la performance entender el deseo cuir más allá de la identidad, y de qué maneras esto se traduce en formas de organizar la acción.

Este proyecto de pensamiento en red se concibe como un espacio grupal para formular hipótesis o simplemente generar más preguntas alrededor del deseo. Se piensa como un lugar para compartir intuiciones y disponibilizar herramientas en un modelo de fuente abierta, donde la práctica escénica se entrelace con lecturas, metodologías situadas y pequeñas derivas colectivas.

Según Zupančič, el deseo es simultáneamente falta y exceso, una fuerza que desafía el orden simbólico. Constituye una falta que es un vacío lleno. El poder del deseo cuir, desde esta perspectiva, es disruptivo porque es evasivo, esquivo y opaco. Contrario a la identidad y al saber, pensar el deseo desde la negatividad propone explorar formas de decir alejadas de la visibilidad y la afirmación, ligadas más a la fragilidad, la duda y la fugitividad como potencia.

Este eje se articula en cinco zonas de insistencia, entendidas como núcleos conceptuales para tensionar ideas de escritura, cuerpo, opacidad, colectivo y tiempo. No busca definir una dramaturgia cuir, sino desplegar las condiciones para pensarla, intuirla o incluso perderla.

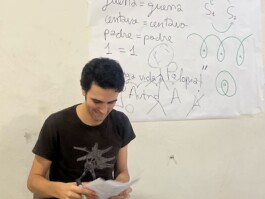

Deseo sin identidad

Este eje parte de una desconexión entre deseo e identidad, no como rechazo a los procesos identitarios, sino como crítica a su captura en lógicas de representación o legibilidad. Desde el pensamiento lacaniano revisado por autorxs como Zupančič y Bersani, el deseo desorganiza al sujeto, lo hiende en lugar de unificarlo. En lugar de motor de completitud, el deseo cuir puede entenderse como fuerza que interrumpe, descentra y fractura modos convencionales de organizar la escena.

Pensar una dramaturgia que no se base en la lógica del personaje o del sujeto coherente implica alterar los sistemas de representación desde su raíz. El deseo no produce identidad escénica sino inestabilidad —una insistencia sin nombre— que tensiona toda acción. Esta lógica plantea una dramaturgia de la fuga, donde lo que aparece no es lo que se afirma, sino lo que se escapa.

Fragilidad como potencia

Frente a los imaginarios que asocian la dramaturgia con control, estructura o eficacia, este eje propone abordar la fragilidad no como deficiencia, sino como forma activa de construcción. El error, la duda, la interrupción o el desfase no son obstáculos, sino modos de insistencia y presencia inestable.

La fragilidad se entiende como condición de apertura, una forma de relación con el tiempo y con lxs otrxs que permite sostener lo incompleto, lo inacabado. La dramaturgia se desplaza hacia formas que no buscan resolución ni progresión lineal, sino que afirman lo inacabado como forma. El gesto no culmina, se suspende; la escena no se cierra, se dilata.

Se conecta con una ética de la vulnerabilidad, donde el cuerpo es interfaz sensible que registra lo que no puede nombrarse del todo. El hacer deviene tanteo; el texto, deriva o grieta.

Opacidad y dramaturgia abierta

Contraponiéndose a la transparencia, la traducción inmediata o la necesidad de explicarlo todo, este eje se apoya en el derecho a la opacidad (Glissant), la política de la fugitividad (Moten) y una dramaturgia que sostiene el no-saber como forma.

Pensar la opacidad como práctica implica componer formas que rehúyan la inteligibilidad automática: escenas que no se reducen a un sentido legible, cuerpos que no se dejan absorber por lógicas de representación, materiales que resisten la traducción. Formas de vida que nutren la escena. La fugitividad no es evasión pasiva, sino gesto ético-estético: insistir en un hacer que no se deja capturar.

Esta orientación desarma convenciones narrativas, perturba acuerdos escénicos y desestabiliza el lugar del espectador como lector soberano. En lugar de sentido, se proponen relaciones.

La dramaturgia como campo de intensidades, no como estructura cerrada, sino como forma que disiente de sí misma.

Modelos abiertos / escrituras en red

Este eje propone pensar la dramaturgia como sistema abierto, distribuido y afectado por el entorno. En lugar de estructura centralizada o autoral, se piensa en formas de composición como redes vivas, constelaciones parciales o ensamblajes temporales.

La dramaturgia se concibe como práctica ecológica y relacional. Más que “escritura de escena”, es activación de relaciones entre cuerpos, materiales, memorias y afectos. Se inscribe en pensamiento procesual y situado, donde los modos de hacer se definen en el encuentro.

Inspirada en metodologías colaborativas y prácticas del común, esta dramaturgia renuncia al control y se vuelve ejercicio de escucha, contagio y deriva. Lo coreográfico y lo dramatúrgico se entrelazan como formas de sintonía variable, un pensar-haciendo con otrxs.

Recursividad y reescritura

Este eje parte de la lógica del retorno, no como repetición, sino como variación y espiral. Frente a la dramaturgia lineal, se piensa en términos de recursividad: formas que se pliegan sobre sí mismas, gestos que se repiten para volverse otros, escenas que se reescriben en el acto de su exposición.

La dramaturgia organiza no una secuencia, sino una densidad de capas: temporalidades superpuestas, presencias multiplicadas, memorias en diálogo. El proceso mismo de reescritura es performativo, una construcción en movimiento que resignifica lo anterior y abre hacia futuros posibles.

↑